어제 또 전화가 왔다.

“고객님, 정○○ 고객님 맞으시죠?”

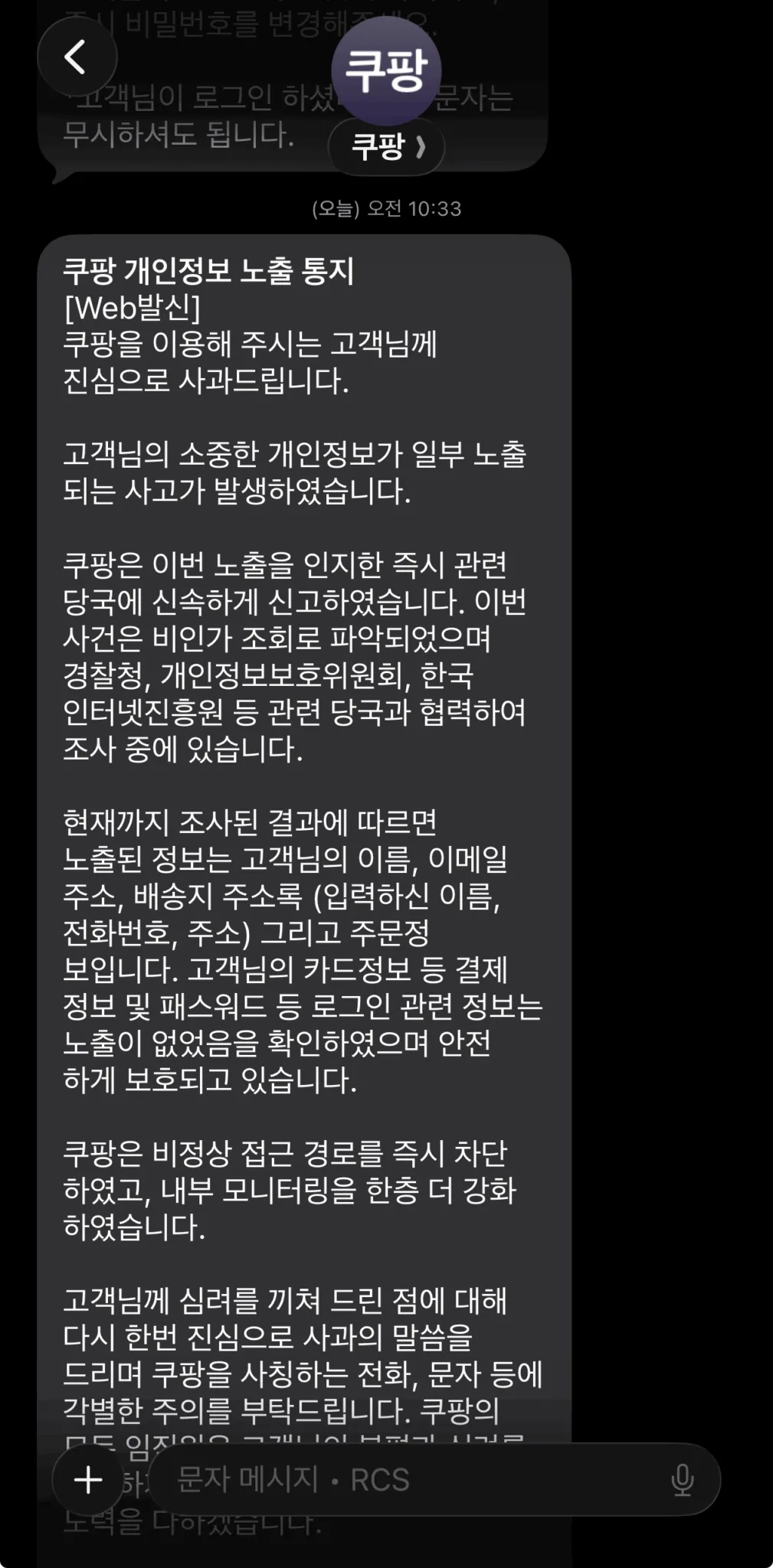

나는 더 이상 놀라지 않는다. 그들은 내 이름을 안다. 내 주소를 안다. 내가 지난달 무엇을 샀는지도 알 것이다.

- 쿠팡, 3천370만 개

- KT, 2만 개

- SKT, 2천324만 개

- 롯데카드, 297만 개

천만, 이천만, 삼천만. 숫자를 나열하다 보면 무감각해진다. 나는 그 안에 포함되어 있다. 당신도 아마 그럴 것이다.

한국에서 가장 큰 기업들이 내 정보를 지키지 못했다. 내가 믿고 맡긴 곳들이.

“고객님의 소중한 개인정보 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.”

약관 어딘가에 쓰여 있던 문장. 나는 읽지 않고 ‘동의’를 눌렀다. 어차피 동의하지 않으면 서비스를 이용할 수 없었다.

내가 아무리 조심해도 소용없다는 것을 알면서도, 나는 비밀번호를 복잡하게 만든다. 이중 인증을 건다. 모르는 번호는 받지 않는다.

그러면서 생각한다. 이게 무슨 의미가 있을까.

유출 소식은 이제 뉴스 한 켠을 스쳐지나갈 뿐이다.

“○○○ 개인정보 유출, 사과문 발표”

"○○○ 대표 책임지고 사임"

24시간이 지나면 다른 뉴스에 묻힌다. 며칠 뒤면 우리는 잊는다. 그리고 다음 유출 사건이 발생한다.

분노할 시간도, 항의할 창구도 애매하다. 나는 그저 문자를 삭제하고, 전화를 끊고, 다음 사기 전화를 기다린다.

아이러니하게도, 나는 여전히 쿠팡에서 물건을 산다. 롯데카드로 결제를 한다.

선택지가 없다.

아니, 선택지가 있다 해도 크게 다르지 않을 것이다. 다른 기업도, 다른 카드도, 결국 같은 일이 반복될 테니까.

나는 오늘도 ‘동의합니다’를 클릭한다. 약관을 읽지 않고. 읽어도 이해하지 못할 것을 알면서. 그리고 알고 있다. 이 정보가 언젠가 또 유출될 것이라는 것을.

이름, 전화번호, 주소, 구매내역, 비밀번호, 생년월일, 카드번호.

이건 더 이상 개인정보가 아니다. 오픈소스다.

나는 내 정보를 지킬 수 없다. 그들도 지키지 않는다. 그리고 우리는 그 사실을 알면서도 계속 살아간다.

다음 전화를 기다리면서.